33. Голосеменные: общая характеристика отдела, особенности строение и размножения хвойных, представители, значение в природе, использование человеком.

Голосеменные - древняя группа в основном вечнозеленых растений. Ископаемые остатки голосеменных относятся к верхнему девону палеозойской эры (около 350 млн лет назад), однако расцвет голосеменных приходился на триас, юру и начало мелового периода мезозойской эры. В мезозойскую эру, вероятно, в связи с горообразовательными процессами, местными оледенениями и аридизацией климата появились холодостойкие виды голосеменных, способные существовать в условиях умеренных и умеренно холодных областей Северного полушария. Эти холодостойкие виды впоследствии заняли господствующее положение в сложении растительного покрова. Голосеменные представлены исключительно

древесными формами: деревьями, кустарниками и лианами. Листья голосеменных чрезвычайно варьируют по форме, размерам, морфологическим и анатомическим особенностям. По форме листья бывают игольчатые, чешуевидные, перистые и др. Древесина голосеменных хорошо развита, обладает большой механической прочностью (состоит из трахеид с окаймленными порами, слаборазвитой паренхимы; либриформ отсутствует). Во флоэме нет клеток-спутниц.

Размножение осуществляется с помощью семян; у большинства видов они прорастают после периода покоя. У преобладающего большинства видов зародышевый корешок формирует стержневую корневую систему.

Голосеменные - разноспоровые растения. Микроспоры формируются в микроспорангиях на микростробилах, а мегаспоры - в мегаспорангиях на мегастробилах. Микро- и мегастробилы прикрепляются к оси, представляющей собой укороченный спороносный побег (стробил), разнообразный у разных видов. Пылинка , или микроспора, - мужской гаметофит, совокупность пылинок называется пыльцой . Мужской гаметофит в пыльцевом зерне сильно редуцирован. Пыльца, как правило, разносится ветром и попадает на семязачаток, расположенный у основания семенной чешуи мегастробила. Внутри семязачатка развивается женский гаметофит, который, как и мужской, сильно редуцирован. Женский гаметофит связан со спорофитом (материнским растением).

Отдел объединяет 6 классов, из которых два вымерли - Семенные папоротники и Беннеттитовые, четыре ныне живут - Саговниковые (Cycadopsida), Гинкговые (Ginkgopsida), Оболочкосеменные (Chlamydospermatopsida) и Хвойные (Pinopsida).

Класс Семенные папоротники (Pteridospermatopsida) наибольшего расцвета достигли в каменноугольный период и полностью вымерли в триасе. Были представлены деревьями и лианами с крупными перистыми листьями.

Класс Беннеттитовые (Bennettitopsida) также представляли древовидные формы, несущие наверху крупные перистые листья. Обоеполые стробилы внешне были похожи на цветок (рис. 185).

Класс Саговниковые (Cycadopsida) в настоящее время насчитывает около 120 видов, произрастающих в тропиках и субтропиках земного шара. Эти древовидные растения с крупными жесткими вечнозелеными листьями похожи на пальмы; двудомные. Стробилы образуются на концах ствола среди листьев. Среди саговниковых есть эпифиты. Выглядят очень декоративно и используются для зимних садов, оранжерей (рис. 186). Кора и сердцевина съедобны, содержат до 40 % крахмала.

Класс Оболочкосеменные (Chlamidospermatopsida) включает три порядка - Гнетовые, Вельвичиевые и Эфедровые (рис. 187).

Происхождение их неизвестно, так как отсутствуют палеоботанические находки. Гнетовые произрастают во влажных тропических лесах Азии, Южной Америки и Западной Африки. В большинстве это лианы, но есть небольшие деревья и кустарники. У гнетовых широкие цельные супротивно расположенные листья с сетчатым жилкованием, похожим на жилкование у двудольных цветковых растений. Растения двудомные. В порядке Вельвичиевые одноименное семейство с единственным видом - вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis) , произрастающая только в каменистой пустыне Намибии и Анголы. Эти растения долгожители, возраст их достигает 2000 лет. У них длинный корень, короткий и толстый стебель. Наверху от стебля отходят два лежащих на земле супротивных листа длиной до 3 м. Растение двудомное.

Класс Гинкговые (Ginkgopsida) представлен единственным реликтовым представителем - гинкго двулопастным (Ginkgo biloba) . Родина его - Япония, Китай, субтропики. Это листопадное дерево достигает 30 м в высоту и до 3 м в диаметре ствола. Листья черешковые, дихотомической формы, длиной до 10 см. Растение двудомное. Микростробилы в виде сережек. Семя внешне напоминает сливу. В зародыше семени - корешок, стебелек и две семядоли (рис. 188).

Класс Хвойные (Pinopsida) включает два подкласса: Кордаитовые (Cordaitidae) и Хвойные (Pinidae). Кордаитовые - полностью вымершие растения. Широкое распространение кордаитов приходится на конец карбона - начало перми. Вместе с другими голосеменными они принимали участие в формировании каменного угля. В основном это были крупные деревья до 30 м высотой и до 1 м в

диаметре ствола. Кордаитовые образовывали леса на территориях Северного и Южного полушарий.

Подкласс Хвойные наиболее многочисленный среди всех голосеменных растений: включает 7 семейств, 55 родов и около 600 видов; представители подкласса встречаются по всему земному шару, кроме Арктики и Антарктики. Остатки хвойных найдены в горных породах верхнего карбона, расцвета достигли в юрском и меловом периодах.

Современные хвойные - это деревья, кустарники и древесные стелющиеся формы, играющие большую роль в растительном покрове Земли. На обширных территориях Евразии и Северной Америки произрастают леса, представляющие собой чистые насаждения одного вида. Так, основным доминирующим видом таежных лесов европейской части России является ель европейская (Picea abies) .

Среди хвойных есть гиганты растительного мира: секвойя вечнозеленая (Sequoja sempervirens) , высота которой достигает 100 м, а диаметр ствола 10; Мамонтове дерево (Sequojadendron giganteum) с толщиной ствола до Ими живущее до 4000 лет; болотный кипарис (Taxodium mucronatum) с диаметром ствола до 16 м. Рекордсмен-долгожитель - сосна долговечная (Pinus longaeva) , возраст ее достигает 5 тыс. лет.

Подкласс включает порядок Хвойные (Pinales) и порядок Тиссовые (Taxales).

Из нынеживущих в порядок Хвойные входят несколько семейств: Араукариевые (Araucariaceae), Таксодиевые (Taxodiaceae), Кипарисовые (Cupressaceae), Подокарповые (Podocarpaceae).

Представители семейства Араукариевые реликтовые; произрастают в Южной Америке, Австралии, на прилегающих к ней островах и на Филиппинах (рис. 189).

К семейству Таксодиевые относятся: гигант и долгожитель секвойя вечнозеленая (Sequoja sempervirens) , произрастающая вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки; секвойя-дендрон, или мамонтово дерево (Sequojadendron gigantea) , у которого загнутые вверх побеги напоминают бивни мамонта; болотный кипарис, или таксодиум двурядный (Taxodium distichum) , растущий в пойме р. Миссисипи, отдельные экземпляры которого живут до 6 тыс. лет, и многие другие интересные ВИДЫ растений (рис. 190).

К семейству Кипарисовые (Cupressaceae) относятся 19 родов и более 130 видов, представители Северного и Южного полушарий (рис. 191). В подсемействе Туевые 15 родов, среди которых наиболее широко распространен род туя (Thuja) с несколькими видами, произрастающими в Северной Америке и Восточной Азии, кипарис (Cupressus) и др. (см. рис. 191, Л) .

Туи - однодомные кустарники или деревья высотой 12-18 м с высококачественной древесиной. Устойчивы к загрязнению воздуха, выделяют целебные эфирные масла, убивающие болезнетворные микробы. Стланиковые кустарники из эндемичного рода микробиота (Microbiota) , произрастающие на южных склонах Си-хотэ-Алиня, широко используются в декоративном озеленении парков и садов нашей страны.

Широко распространены виды рода можжевельник (Juniperus) (до 70 видов), встречающиеся от Арктики до субтропиков. Растения представлены невысокими кустарниками до 12 м, деревьями и стланиковыми формами. Широко используются в декоративном растениеводстве. Можжевельники - морозоустойчивые и

4000 м над уровнем моря. Можжевельники очень медленно растут, доживают до 1000 лет. Наиболее широко распространен можжевельник обыкновенный (/. communis , рис. 191, Б) , произрастающий по всему Северному полушарию. Предпочитает сосняки. Игловидные листья живут до 10 лет. Отличительная особенность можжевельника состоит в том, что после оплодотворения происходит разрастание чешуи, они становятся мясистыми, образуя сочную шишку, называемую шишкоягодой . Древесина можжевельника твердая, смолистая, ароматная, идет на поделки, изготовление карандашей и др. Листья можжевельника выделяют в атмосферу целебные фитонциды, убивающие болезнетворные микробы, тем самым очищая окружающий воздух, однако в условиях крупных городов не живут, так как неустойчивы к дыму.

В семейство Подокарповые (Podocarpaceae) входит до 10 родов и до 140 видов, произрастающих во влажных, тенистых местах в основном Южного полушария.

В порядок Тиссовые по современной систематике включают семейства Тиссовые (Taxaceae) и Сосновые (Pinaceae).

Представители семейства Тиссовые произрастают в основном в Северном полушарии. Отличительная особенность растений состоит в том, что на конце побегов одиночных семязачатков в окружении разросшейся чашевидной мясистой семенной кожуры находятся кровельки . Представитель наиболее распространенного рода тисе (Taxus) - тисе ягодный (Т. baccata) - дерево высотой до

15 -20 м. Произрастает в подлеске широколиственных лесов Средиземноморья, в Крыму, на Кавказе. Живут тиссы до 2-3 тыс. лет. Тисе ягодный очень теневыносливый и медленнорастущий вид: прирост за год всего 2-3 см. Тисе ягодный обладает очень ценной, практически негниющей древесиной. В России тисе ягодный занесен в Красную книгу и объявлен заповедным растением (рис. 192).

Семейство Сосновые (Pinaceae) - самое многочисленное среди всех голосеменных (10 родов с 250 видами). Виды семейства произрастают в Северном полушарии, являясь основными лесообразующими породами умеренных и умеренно холодных областей. Род сосна (Pinus) насчитывает 100 видов (рис. 193), роды пихта (Abies) и ель (Piced) - по 40-50 видов (рис. 194, А, Б) , другие роды семейства - от 4 до 15 видов.

Сосновые - в основном вечнозеленые растения, представлены, как правило, деревьями до 30 м высотой, в среднем живут до 200-400 лет. Среди сосновых встречаются гиганты (лиственница западная - Larix decidua , кедр гималайский - Cedrus deodard) и долгожители, отдельные экземпляры доживают до 3 - 4 тыс. лет (рис. 195). Некоторые виды произрастают в форме стланикового кустарника (кедровый стланик - Pinus pwnila) .

Листья большинства сосновых узкие, игольчатые, называемые хвоей. Зимующие почки защищены смолистыми веществами. Не-

которые виды имеют удлиненные и укороченные побеги. Древесина с хорошо выраженными годичными кольцами и смоляными ходами. Все сосновые однодомные растения.

Сосновые имеют большое народнохозяйственное значение: высокоценная древесина идет на строительные работы, на изготовление музыкальных инструментов, древесина используется в целлюлозно-бумажной промышленности, за счет выделения фитонцидов (лечебных бактерицидных веществ) представители сосновых играют огромную роль в оздоровлении окружающей

среды, некоторые виды формируют целые природные зоны (еловые таежные леса); кроме того, сосновые имеют большое водоохранное и противоэрозионное значение.

По наличию или отсутствию укороченных побегов семейство подразделяется на 3 подсемейства: Пихтовые, Лиственничные и Сосновые.

У пихтовых (Abietinae) удлиненные побеги и шишки созревают в один год (см. рис. 193). К пихтовым относятся роды пихта, ель, псевдотсуга, тсуга.

Род пихта (Abies) включает примерно 40 видов, произрастающих в умеренных и холодно-умеренных зонах Северного полушария. В России широко распространена пихта сибирская (A. sibirica) . Это высокое дерево (до 50 м) с острой пирамидальной кроной, с плоской, спирально расположенной на побеге хвоей, прямостоячими шишками. Пихта - самый морозоустойчивый, очень теневыносливый вид. В Западной Сибири образует темнохвойные труднопроходимые пихтовые леса. Ценная древесина пихты идет на

выработку целлюлозы, смолистую кору используют для получения бальзама. Пихта - индикатор чистоты воздуха. Она не выносит его загрязнения и поэтому в городских посадках встречается крайне редко.

Род ель (Picea) насчитывает до 50 видов, также распространенных в Северном полушарии. Для европейской части России характерна ель европейская (P. abies ,

см. рис. 194, Б) , для Сибири - ель сибирская (P. obovata) , Дальнего Востока - ель аянская (P. ajanesis) , гор Тянь-Шаня и Алтая - ель Шренка, Кавказа - ель восточная (P. orientalis) . Ель Энгельмана (P. engelmannii) и ель канадская (P. canadensis) произрастают в Северной Америке, декоративные формы которых известны как "серебряные" и "голубые" ели. Эти два вида елей газо- и пылеустойчивы. Ели - высокие деревья с пирамидальной кроной, живут в среднем до 150 лет, но бывает и до 900 лет, теневыносливы, корневая система поверхностная. При сильных ветрах ели обычно выкорчевываются с корнем в отличие от сосен, которые ломаются. Листья четырехгранные или плоские, заостренные на вершине, колючие; живут до 5-10 лет, иногда - до 30.

Ель - ценная строительная порода, из выдержанной древесины изготовляют музыкальные инструменты; получают высококачественную целлюлозу для лучших сортов бумаги, а также искусственный шелк - вискозу. Ель - одна из необходимых атрибутов новогодних праздников.

Представители родов псевдотсуги и тсуги произрастают в основном в Северной Америке, Японии, Китае и Гималаях. Растения высокие: псевдотсуга до 50 м, тсуга до 30 м, обладают ценной древесиной и очень декоративны.

К подсемейству Лиственничные (Laricoideae) относятся роды: лиственница (Larix) , лжелиственница, или золотая лиственница (Pseudolarix) , и кедр (Cedrus , см. рис.

У лиственничных два типа побегов с игольчатыми листьями. У лиственницы на удлиненных побегах листья растут спирально, а на укороченных - пучками по 20-40 хвоинок. Лиственница - светолюбивое холодостойкое растение, нетребовательное к условиям произрастания. Наиболее широко распространены 3 вида: лиственница сибирская (L. sibirica) , лиственница даурская, или гмелина (L. gmelinii) , и лиственница американская (L. laricina) . Высокоценная древесина лиственницы используется в строительстве, идет на изготовление целлюлозы. Лиственница устойчива к загрязнению атмосферы.

Лжелиственница и лиственница - листопадные растения.

Кедр (Cedrus ) - вечнозеленое теплолюбивое растение с раскидистой зонтиковидной или пирамидальной кроной. В Средиземноморье произрастают кедр атласский (С. atlantica) , кедр ливанский (С. libani) , кедр кипрский (С. brevifolia) , а в Гималаях - кедр гималайский (С. deodara , см. рис. 195). В высоту кедры достигают 50 м, живут до 1000 лет. Кедровые шишки созревают на 2 - 3-й год, при созревании рассыпаются. Древесина кедра высоко ценится в строительстве, кедровые орешки обладают высокими питательными и целебными свойствами.

К подсемейству Сосновые относится один род сосна. В России широко распространена сосна обыкновенная (P. sylvestris) , хвоинки которой собраны в пары. Особенности строения и размножения голосеменных рассмотрим на этом примере.

У сосны два типа побегов, причем на удлиненных побегах располагаются чешуевидные листья, выполняющие функцию почечных чешуи, в пазухах которых закладываются почки и весной текущего года из них формируются укороченные побеги с несколькими хвоинками. На вершине удлиненных побегов из пазушных почек весной вырастают удлиненные боковые побеги в виде мутовок. В основании удлиненных побегов образуются мужские шишки - микростробилы; женские шишки развиваются на вершине удлиненного побега в год его образования. Мужские шишки окрашены в желтый цвет, женские - в буро-красный. Каждая шишка состоит из оси с прилегающими к ней кроющими чешуями, в пазухе которых располагаются семенные чешуи. На верхней стороне семенных чешуи формируются по 2 семязачатка. Основную ткань семязачатка образует нуцеллус . Нуцеллус снаружи почти полностью окружен интегументом . Оставшееся отверстие на вершине нуцеллуса называется пыльцевходом , или микропиле . Через него проросшая пыльца попадает на верхушку нуцеллуса, на котором вскоре выделяется одна более крупная материнская клетка - мегаспора . В результате редукционного деления в материнской клетке - мегаспоре образуются четыре гаплоидные клетки. Три из них, что у микропиле, отмирают, а нижняя сильно разрастается и начинает делиться. Из этой клетки развивается женский заросток - гаметофит с запасом питательных веществ в специальной ткани - эндосперме .

В верхней части заростка формируются два сильно редуцированных архегония, в которых находятся хорошо развитая яйцеклетка и над ней мелкая брюшная канальцевая клетка. При опылении пыльца попадает на семязачатки, а потом через микропиле - в пыльцевую камеру . После опыления начинает медленно прорастать пыльцевая трубка, а оплодотворение происходит только весной следующего года. Экзина пылинки лопается, и вегетативная клетка, окруженная интиной, преобразуется в пыльцевую трубку, внедряется в ткань нуцеллуса и растет по направлению к архегониям. Антеридиальная клетка пылинки делится на сперматогенную клетку и клетку-ножку . Сперматогенная клетка делится еще на две клетки, образуя два спермин без жгутиков. Затем пыльцевая трубка лопается и ее содержимое изливается: один из спермиев сливается с яйцеклеткой и оплодотворяет ее, другой спермий с остатками вегетативной и клетки-ножки разрушается. Из образовавшейся зиготы начинает развиваться зародыш. Часть питательных веществ эндосперма идет на его развитие, а часть сохраняется в семени для прорастания проростков.

Сформированный зародыш состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька, несущего от 3 до 15 семядолей.

Семяпочка после оплодотворения превращается в семя. Снаружи семя покрыто кожурой - видоизмененным интегументом. К этому моменту шишка увеличивается в размерах примерно в два раза и становится зеленого цвета. Семена созревают осенью второго года, а высыпаются в конце зимы третьего года. Шишки приобретают коричневый цвет, кроющие чешуи раскрываются и семена выпадают. Чередование поколений в жизненном цикле представлено на рис. 196.

Сосна обыкновенная широко распространена в европейской части России, Сибири, на Дальнем Востоке. Сосновые почки используют в медицине. Сосна выделяет целебные фитонциды (летучие вещества), которые убивают болезнетворные микробы, особенно туберкулезную палочку. Сосна чувствительна к пылевому и газовому загрязнению атмосферы, поэтому в крупных промышленных городах ее выращивать нецелесообразно. Из сосны

получают хвойные экстракты, используемые для лечебных ванн. В хвое сосны содержится витамин С; настои хвои применяют для профилактики авитаминоза С и пародонтита. Из сосны получают скипидар, канифоль, камфору и др. За счет плотности и других ценных качеств древесины сосну широко используют в жилищном строительстве, кораблестроении, столярном и мебельном производстве и в шахтах в качестве крепежного материала.

Все семенные растения, в отличие от споровых растений, размножающихся семенами. Это дает им определенные преимущества: спора — лишь одна клетка; семя — многоклеточный образование, содержит зародыш будущего растения и запас питательных веществ, покрытая кожицей, которая защищает зародыш от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В семенных растений оплодотворение предшествует опыление, перенесения пыльцевых зерен (образований, где содержатся мужские половые клетки) в семенных зачатков (образований, в которых содержатся женские половые клетки). Опыление осуществляется при помощи ветра, животных и т.д.. Половой процесс не зависит от наличия воды.

Возникли первые семенные растения еще в середине девона (360 млн лет назад), их господство началось значительно позже, вероятно, с изменениями климата (увеличение засушливости и похолодания) в мезозое. Семенные растения очень разнообразны, но имеют общие черты строения: в них есть корни, побеги и органы, обеспечивающие их размножение семенами. В семенных растений относятся два отдела высших растений — Голосеменные и Цветковые.

Голосеменные имеют семя, которая лежит на чешуйках открыто и защищена только семенной кожурой. На сегодня голосеменных насчитывается более 700 видов. Появление семян, разнообразие жизненных форм (деревья, кусты), наличие устьиц позволяют существенно уменьшить испарение. Стволы хвойных высотой обычно 40-70 м, но могут достигать 100 м и более (например, в мамонтового дерева) утолщение ствола происходит за счет разрастания древесины (деятельности камбия), основная часть клеток которой мертва. Такой ствол лучше противостоит ветрам. В коре на древесине хвойных много смоляных ходов (канальцев), заполненных смолой. При повреждении ствола на его поверхности появляются капли густой клейкой смолы, которая затягивает рану.

Размножение голосеменных. Голосеменные — это исключительно ризноспорови растения, половые особи живут на неполовых и питаются за счет их питательных веществ. Рассмотрим, как происходит размножение у сосны. Семена она образует на 12-15 году жизни. Пыльцевые зерна и семенные зачатки формируются в шишках. Шишки — это укороченные видоизмененные побеги, в которых листья превратились в чешуйки.

Сосна — однодомное растение, поскольку она имеет мужские (с пыльниками) и женские (с семяпочками) шишки, расположенные на одном растении. Молодые женские шишки красноватого цвета, с чешуйками, плотно прилегают друг к другу, расположены на верхушках побегов. На каждой чешуе размещены по два семенных зачатки (а затем и семена). Мужские шишки образуются при основании молодых удлиненных побегов, серо-желтого цвета. Каждая чешуя имеет два пыльники, в которых формируются пыльцевые зерна. Пыльцевые зерна покрыты двумя оболочками, с двух сторон оболочки неплотно прилегают друг к другу, образуя воздушные полости. Благодаря этому пыльца переносится на большие расстояния. Во время опыления пыльцевое зерно весной попадает на семязачатки, чешуи шишки смыкаются, шишка закрывается, а пыльцевое зерно прорастает пыльцевой трубкой. Оплодотворение происходит только следующим летом. К этому времени внутри семенных зачатков образуются яйцеклетки в половых органах, появляется питательная ткань — эндосперм. Пыльцевая трубка достигает яйцеклетки, по ней движутся два безджгутикови спермии, один из которых оплодотворяет яйцеклетку, другой — погибает. Семенной зачаток превращается в семя.

Семечко состоит из зародыша, эндосперма и семенной кожуры, которая образовалась из покровов семенного зачатка. Созревание семян происходит на третий год после образования шишек. На одной и той же растении сосны можно видеть одновременно шишки разного возраста. Семечко сосны похожа на семя цветочных, только у нее эндосперм другого происхождения — первичный, образовавшийся из половой материнской особи (заростка). Семена сосны очень выносливое об условиях окружающей среды: прорастает даже на скалах, выдерживает морозы.

Прочитаем информацию .

Выделяют отделы:

- гинкговидные

- гнетовидные

- саговниковидные

- хвойные

Подробнее рассмотрим хвойные растения, которые являются самыми распространенными среди голосеменных.

- в отдел входят только древесные формы растений (деревья и кустарники).

- большинство являются вечнозелеными растениями (адаптации, повышающие зимостойкость).

- не имеют цветков и плодов, семена расположены открыто – в чешуях или шишках (мужские и женские).

- в древесине отсутствуют настоящие сосуды (адаптация – листья игольчатой формы, для меньшего испарения влаги).

|

Состоит из древесины. |

||

|

Вытянутые игольчатой формы – хвоя или чешуйкообразные листья. |

||

|

Размножение |

Однодомные или двудомные, но стробилы всегда однополые, т.е. содержат либо мужские, либо женские генеративные органы. Микростробилы – мужские шишки. Мегастробилы – женские шишки. Опыление – перенос микроспор с мужских шишек на женские. |

|

|

Фазы жизненного цикла | ||

|

Значение |

Используется в качестве лесоматериала и сырья для производства бумаги. Экологическое – играют большую роль в создании и очищении микроклимата планеты. Смола ископаемых хвойных деревьев – янтарь. |

|

|

Кедр, кипарис, пихта, можжевельник, лиственница, ель, сосна, секвойя, тис, каури и мн. др. |

||

Рассмотрим пример . Род Сосна

|

Описание |

Вечнозеленое, богатое смолой дерево крупных размеров, реже кустарник. |

|

|

Общее строение |

Состоит из древесины. Ткани – ксилема состоит из трахеид (сосудов нет), флоэма. Промежуточный слой между тканями – камбий. |

|

|

На длинных побегах – бурые и чешуйчатые. На укороченных – игольчатые, расположены пучками по 2 – 5 шт. |

||

|

Корневая система стержневого типа, хорошо развита. |

||

|

Образуется в стробилах – «шишках» (женские). Снабжены крылатыми выростами. |

||

|

Размножение |

Способ деления клеток – мейоз. Органы размножения – стробилы (находятся спорофиллы, которые формируют спорангии – спорообразующие органы). Микростробилы – мужские шишки в форме колоса зеленого цвета, расположены у основания молодых веточек. На нижней стороне каждой чешуйки – 2 пыльцевых мешка. В них после деления клеток развиваются гаплоидные микроспоры. Из микроспор образуются пыльцевые зерна (являются гаметофитами). Мегастробилы – женские шишки красного цвета, расположены в верхней части дерева, на концах молодых побегов. На семенных чешуйках формируется по 2 семязачатка. Опыление – пыльца приклеивается к семязачаткам смолистым веществом. Вегетативная клетка пыльцы образует пыльцевую трубку, которая проникает в семязачаток. Оплодотворение происходит через 12 – 24 мес. Созревание семян длится от 4-х месяцев до 3-х лет. |

|

|

Фазы жизненного цикла |

Чередование диплоидной и гаплоидной фаз развития. Преобладающая фаза – диплоидная (спорофит). |

|

|

Значение |

Ценная древесная порода – используется как строительный материал. Смола – получение канифоли и скипидара. Молодые побеги и шишки – получение эфирных масел. |

|

Рассмотрим примеры видов рода Сосна из семейства Сосновые.

|

Местообитание (ареал) |

|

|

Сосна обыкновенная |

Весь Север России и большая часть Сибири |

|

Сибирский кедр | |

|

Корейский кедр |

Амурская область |

|

Кедровый стланик |

Восточная Сибирь, от Забайкалья до Камчатки, от Колымы до Амурской области |

|

Сосна крымская |

Горы Крыма и Кавказа |

|

Итальянская пиния |

Средиземноморье – от Мадейры до Кавказа |

|

Сосна горная |

От Пиренеев до Кавказа |

|

Сосна веймутова |

Северная Америка – от Канады до Аллеган |

|

Сосна Ламберта (сосна серая, сосна твердая) |

Западная часть Северной Америки |

|

Сосна лучистая |

Австралия и Новая Зеландия. Произрастает только в искусственных насаждениях. |

Используемая литература:

1.Биология: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. / Г.И.Лернер. – М.: АСТ: Астрель; Владимир; ВКТ, 2009

2.Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники: учеб. для 6-7 кл. общеобразоват. Учреждений / Т.И.Серебрякова, А.Г.Еленевский, М.А. Гуленкова и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 1999.

3.Биология для поступающих в вузы. Интенсивный курс / Г.Л.Билич, В.А.Крыжановский. – М.: Издательство Оникс, 2006.

4.Биология: учеб.-справ.пособие / А.Г.Лебедев. М.: АСТ: Астрель. 2009.

5.Биология. Полный курс общеобразовательной средней школы: учебное пособие для школьников и абитуриентов / М.А.Валовая, Н.А.Соколова, А.А. Каменский. – М.: Экзамен, 2002.

Используемые Интернет-ресурсы.

Покрытосеменные растения размножаются с помощью семян, окруженных околоплодником. Голосеменные также размножаются семенами, но цветки и плоды у них не образуются.

Известно приблизительно 800 современных видов голосеменных растений. Это – деревянистые (деревья или кусты), преимущественно вечнозеленые растения. У одних видов листья крупные, рассеченные, у других – мелкие, чаще всего имеют вид иголок или чешуек.

Голосеменные распространены на всех континентах. К этому отделу относится несколько классов, но большинство видов голосеменных (приблизительно 550) объединены в класс Хвойные. Почти 95% лесов нашей планеты – хвойные или смешанные (состоящие как из хвойных, так и лиственных растений). Хвойные леса умеренных широт Северного полушария называют тайгой. Десятки видов хвойных произрастают и на материках Южного полушария. В горах эти растения образуют высокогорные хвойные леса.

Особенности строения и процессов жизнедеятельности хвойных. У большинства видов листья – хвоинки (откуда и происходит название класса) – имеют вид иголок. На поперечном срезе хвоинки округлые, ребристые (сосна, ель) либо напоминают плоские удлиненные чешуйки (лиственница, кипарис, туя). Небольшая площадь листьев и особенности их устьиц (они углублены в толщу листа и могут на зиму запечатываться воском) обеспечивают почти полное прекращение испарения воды зимой.

В коре и древесине хвойных есть много канальцев, называемых смоляными ходами. Они заполнены густой жидкостью. При повреждении ствола на его поверхности быстро появляются капли клейкой жидкости – смолы. Она выделяется из смоляных ходов и затягивает рану, предотвращая попадание в нее болезнетворных микроорганизмов.

Размножение хвойных рассмотрим на примере сосны. Сосна начинает формировать семена на 12–15–м году жизни. Пыльцевые зерна и семязачатки образуются в шишках – укороченных видоизмененных побегах, у которых листья преобразованы в чешуйки.

Сосна – однодомное растение, поскольку мужские (с пыльниками) и женские (с семязачатками) шишки образуются на одной особи.

Молодые женские шишки сосны красноватого цвета, расположены на верхушках стеблей. Все их чешуйки плотно прилегают друг к другу. По два семязачатка (а потом и семена) расположены открыто на верхней поверхности внутренних чешуек. Серо–желтые мужские шишки образуются у основания молодых удлиненных побегов. На каждой чешуйке мужской шишки расположены по два пыльника, в которых формируются пыльцевые зерна. Между двумя оболочками, покрывающими пыльцевое зерно, образуются полости, заполненные воздухом (воздушные мешки). Они уменьшают вес пыльцевого зерна, поэтому пыльца хвойных переносится ветром на большие расстояния.

Во время опыления чешуйки женской шишки расходятся, а семязачатки выделяют каплю клейкой жидкости, удерживающей пыльцевое зерно. После опыления чешуйки смыкаются, шишка закрывается, а пыльцевое зерно прорастает пыльцевой трубкой. Эта трубка медленно растет и достигает яйцеклетки только через 12–15 месяцев с момента опыления. Во время роста пыльцевой трубки по ней к семенному зачатку продвигаются два спермия. Один из них сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а другой погибает.

Таким образом, процесс оплодотворения у хвойных во многом напоминает такой же процесс у покрытосеменных, однако так называемое двойное оплодотворение не происходит. Покровы семязачатка со временем образуют кожицу семени. Как и у покрытосеменных растений, у хвойных зародыш семени снабжен запасом питательных веществ.

Семена сосны созревают в конце следующего (второго со времени опыления) лета. Женская шишка разрастается, зеленеет, а затем буреет, ее чешуйки расходятся, и семена высыпаются. Благодаря крыловидным выростам семена сосны хорошо переносятся ветром. Они нетребовательны к условиям окружающей среды и могут прорастать даже на скалах, выдерживать сильные морозы. Однако проростки сосны не выносят затенения.

Голосеменные – древняя группа растений, появившаяся в девоне. Голосеменные, по сравнению с высшими споровыми, представляют собой более высокий уровень организации растений, так как средством для их расселения является – семя. Большинство систематиков считают группу голосеменных естественной группой. По их мнению, все голосеменные произошли от одной из боковых ветвей разноспоровых древнейших папоротникообразных растений.

Особенности строения. Голосеменные растения являются разноспоровыми. Микроспоры образуются в микроспорангиях, находящихся на микроспорофиллах, а мегаспоры – в мегаспорангиях на мегаспорофиллах. Микро- и мегаспорофиллы (спороносные листья) собраны в стробилы –собрания спорофиллов на оси – укороченном спороносном побеге. У большинства голосеменных (кроме беннеттитовых) стробилы однополые. Стробилы, образованные только из микроспорофиллов, называются микростробилами, а из мегаспорофиллов – мегастробилами. Стробилы могут быть одиночными (как у многих саговников), но чаще образуют собрания.

Голосеменные растения, в отличие от хвощей, плаунов и папоротников, размножаются уже не спорами, а семенами, которые располагаются открыто на чешуях шишки. Семена возникают из семязачатков, лежащих на семенных чешуях хвойных или на мегаспорофиллах у других голосеменных.

Новый способ размножения – семенами – оказался наиболее соответствующим наземному образу жизни растений. С его освоением высшие растения порвали древнюю связь с водной средой, необходимой в момент оплодотворения, и стали сухопутными. У голосеменных растений не стало и ненадежного и условиях наземного существования, отдельно живущего полового поколения – гаметофита, также требующего достаточно влажного субстрата.

Один из наиболее важных признаков всех голосеменных – наличие семязачатка (семяпочки). Мегаспорангием в семязачатке является нуцеллус, окруженный защитным покровом интегументом. Семязачатки открыто располагаются на семенных чешуях (мeгaспорофиллах) и дают после оплодотворения семена – орган размножения голосеменных растений.

Размножение. У голосеменных наблюдается вегетативное и семенное размножение. Вегетативное размножение производят искусственно – или черенками у некоторых кипарисовых, или отводками (например, у пихты). Характерные особенности семенного размножения голосеменных растений рассмотрим на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) (рис. 1).

Рис. 1. Семенное размножение сосны лесной:

А –ветка сосны с мужскими (7) и женскими (2 –4) шишками: 2 – первого года жизни; 3 – второго года жизни после опыления; 4 – зрелая с высыпавшимися семенами; Б – мужская шишка: 5 –общий вид; 6 – микроспорофилл с двумя микроспорангиями; В –пылинка (мужской гаметофит): 7 – строение; 8 –прорастание (э – экзина; и – интина; в – воздушные мешки; а – антеридиальная клетка; с – сифоногенная клетка трубки; б – ядро базальной клетки; сп – ядро спермагенной клетки; пт – пыльцевая трубка); Г –женская шишка: 9 –общий вид; 10 –семенная чешуя с двумя семязачатками; Д –семязачаток: 11 – после образования мегаспор (ин – интегумент; м – микропиле; нц – нуцеллус; мгс – мегаспоры); 12 –после развития женского гаметофита (эн – эндосперм; арх – архегоний); Е – семя (скд – семенная кожура деревянистая; скп – семенная кожура пленчатая; зар – зародыш); Ж – семенная чешуя с семенами

Сосна является однодомным, разноспоровым растением (спорофитом). На одном растении сосны образуются мужские шишки с микроспорангиями и женские – с мегаспорангиями.

Микроспорогенез и микрогаметогенез. В мае у основания молодых побегов сосны образуются пучки желтоватых мужских шишек – стробилов. У каждой шишки есть ось, к которой спирально прикрепляются микроспорофиллы (рис. цв. вкл.).

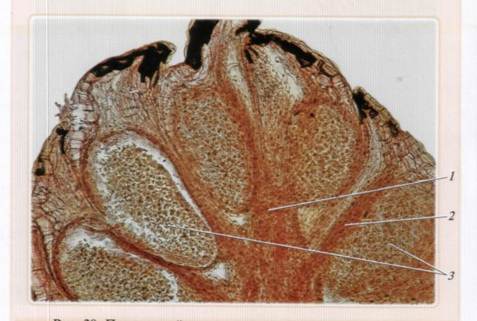

Рис. 2. Продольный разрез через мужскую шишку сосны:

1 – ось шишки; 2 – микроспорофилл; 3 – пыльцевой мешок

Каждый микроспорофилл на нижней стороне имеет по два пыльцевых мешка – микроспорангия. Вначале в пыльцевых мешках находятся диплоидные материнские клетки спор (микроспороциты). Из них весной в результате мейоза образуются гаплоидные микроспоры. При этом из одной диплоидной материнской клетки образуются четыре гаплоидные микроспоры. Микроспора одноядерная, покрыта двумя оболочками – интиной (внутренней) и экзиной (наружной). Она несет два воздухоносных мешка, возникающих в результате отслоения экзины от энтины. Экзина образуется за счет материала клеток, выстилающих микроспорангии. Она толстая, слоистая, кутинизированная и содержит стойкие углеводы спорополленины. Интина, образуется, она тонкая и нежная, и состоит из пектиновых веществ.

Далее происходит процесс микрогаметогенеза –образование пыльцевого зерна (мужского гаметофита). Микроспора начинает делиться, т. е. преобразуется в мужской заросток (пыльцу), но при этом не покидает микроспорангия. Ядро микроспоры претерпевает митоз, и образуются две клетки. Одна клетка дает две вегетативные проталлиальные клетки, которые вскоре исчезают. Из другой клетки в результате митоза образуются антеридальная и вегетативная клетки. У пыльцы от микроспоры сохраняются две оболочки (экзина и интина), два воздухоносных мешка и образуются две новые клетки – вегетативная и антеридиальная. Таким образом, у голосеменных растений образуется пыльца, которая и является мужским гаметофитом.

Антеридиальная клетка в дальнейшем формирует мужские половые гаметы – спермии, а более крупная вегетативная клетка, которая является телом мужского гаметофита, формирует впоследствии пыльцевую трубку (рис. 3).

При вскрытии пыльцевого мешка (обычно в мае – начале июня) двуклеточная пыльца высыпается наружу и ветром переносится на женскую шишку. Воздушные мешки облегчают перенос пыльцы ветром. Дальнейшее развитие мужского гаметофита происходит после опыления, т.е. на женских шишках внутри семязачатка.

Мегаспорогенез и мегагаметогенез. Женские шишки (собрания мегастробилов) также образуются весной на верхушках молодых побегов. Женская шишка – это группа укороченных видоизмененных боковых побегов, состоящих из наружных кроющих чешуй и внутренних семенных чешуй, являющихся видоизмененными мегаспорофиллами. У основания каждой семенной чешуи находятся два семязачатка.

Молодой семязачаток состоит из центральной многоклеточной части – нуцеллуса и окружающего его покрова интегумента. Интегумент вырастает из основания нуцеллуса, так называемой халазы, и растет снизу вверх. Он срастается с нуцеллусом. Лишь около вершины, обращенной к оси шишки, интегумент имеет отверстие, называемое микропиле, или пыльцевходом. Нуцеллус является мегаспорангием, а интегумент – новым образованием, не встречавшимся ранее.

В начале развития семязачатка нуцеллус состоит из однородных диплоидных клеток. Через месяц после опыления в средней части нуцеллуса обособляется одна материнская археспориальная клетка. Она мейотически делится с образованием четырех гаплоидных мегаспор. Далее три из них отмирают, а одна остается способной к развитию. На этом заканчивается мегаспорогенез и начинается мегагаметогенез.

Мегаспора многократно делится митозом, в результате чего образуется новая ткань – эндосперм ,являющийся женским гаметофитом. Из двух наружных клеток эндосперма, ориентированных к микропиле, формируются два архегония – женские органы половом размножения (рис. 4). Этот процесс продолжится в течение года.

![]()

Рис. 4. Мегагаметогенез сосны обыкновенной:

1 – археспориальная клетка; 2 – тетрада мегаспор; 3 –деление мегаспоры; 4 – женский гаметофит (эндосперм), развившийся из мегаспоры

Опыление. С помощью ветра и воздушных мешков пыльца из мужских шишек переносится на семязачатки. Пыльца улавливается каплями густой жидкости, заполняющей пространство между нуцеллусом и интегументом и выступающей через микропиле. Эта жидкость, подсыхая, затягивает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус (в пыльцевую камеру). После опыления микропиле зарастает. Семенные чешуйки женской шишки смыкаются, затем одревесневают, обеспечивая защиту семязачатка. Мужской гаметофит продолжает развиваться уже на мегаспорангии.

Оплодотворение. Примерно через 13 месяцев после опыления экзина лопается, и вегетативная клетка, окруженная интиной, развивается в пыльцевую трубку, которая внедряется в ткань нуцеллуса и растет в направлении архегония. Пыльцевая трубка растет очень медленно, и оплодотворение происходит только после перезимовки. Антеридиальная клетка делится и образует две клетки – клетку ножки антеридия и генеративную (спермагенную) клетку. Функция клетки-ножки до сих пор пока не выяснена. Генеративная клетка перемещается в пыльцевую трубку, по которой и достигает архегония. Образование из спермагенной клетки двух спермиев, лишенных жгутиков, происходит прямо перед оплодотворением. Один из спермиев сливается с ядром яйцеклетки архегония, а второй отмирает. Так же отмирает и второй архегоний. Весь процесс оплодотворения протекает примерно в течение года.

Развитие зародыша. Из образовавшейся зиготы развивается зародыш. Развитие его идёт за счёт запасных продуктов эндосперма, который называется первичным. Сформированное семя сосны соединяет в себе гаметофит (n) и спорофит (2n). Одна часть семени – первичный эндосперм (n) – предcтавляет собой женский гаметофит (n).Другая часть семени – зародыш (2п) –зачаток дочернего спорофита (2n). Зародыш состоит из корешка, стебелька, нескольких семядолей и почечки. Твердая кожура семени (2n ) – это бывший интегумент семязачатка. К кожуре прилегает тонкий слой перисперма (бывшая ткань нуцеллуса 2 n ). Кожура и перисперм являются обособленной частью материнского спорофита (см. рис. 1).

Семена созревают осенью, на второй год после опыления, и разбрасываются по снегу зимой. Шишки к этому времени достигают длины 4 – 6 см, чешуи одревесневают, из зеленых они становятся бурыми. Следующей весной чешуйки расходятся и семена высыпаются. Семя сосны снабжено легким крылышком, образовавшимся из тканей семенной чешуи. Благодаря крыловидному придатку семена разносятся ветром на большие расстояния, а затем прорастают на почве и дают новые растения сосны. Первые семена в лесу сосна начинает давать лишь в возрасте 40 лет.

1) семенные папоротники – Leginopteridopsida;

2) саговники – Cycadopsida;

3) беннеттитовые – Bennettitopsida;

4) гнетовые – Gnetopsida;

5) гинкговые – Ginkgoopsida;

6) хвойные – Pinopsida.