Материк - или континент, крупный массив суши (в отличие от меньшего по размерам массива - острова), окруженный водой. Выделяют семь частей света (Европу, Азию, Африку, Северную Америку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду) и шесть материков: Евразию, Африку, Северную Америку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду. Некоторые крупные острова по размерам близки к материкам и иногда называются "материковыми островами". Среди них наиболее известны Гренландия, Новая Гвинея, Калимантан и Мадагаскар. Материки окружены мелководными зонами океанов - шельфами, с глубинами, обычно не превышающими 150 м.

МАТЕРИКИ И ИХ РАЗМЕРЫ

МАТЕРИКИ И ИХ РАЗМЕРЫ

Названия частей света и материков имеют разное происхождение. Древние греки называли все земли к западу от Босфора Европой, а к востоку от него - Азией. Римляне разделяли свои восточные (азиатские) провинции на Азию и Малую Азию (Анатолию). Название "Африка", также имеющее античное происхождение, относилось лишь к северо-западной части материка и не включало Египет, Ливию и Эфиопию. Древние географы предполагали, что на юге должен быть крупный материк (Terra Australis - южная земля), который уравновешивал бы обширные массивы суши на севере, но он был открыт только в 17 столетии. Его первоначальное название "Новая Голландия" позже было заменено на "Австралию". К 18 в. относятся первые догадки о существовании Антарктиды (что означает "антипод Арктики"), но открытие и исследование этого материка относится лишь к 19-20 вв. В противоположность Австралии, существование Америки никем не предсказывалось, и когда она была открыта, ее принимали за часть Китая или Индии. Термин "Америка" впервые появился на карте Мартина Вальдземюллера (1507), который так назвал Новый Свет в честь географа и исследователя Америго Веспуччи. Веспуччи, вероятно, первый понял, что открыт новый материк. Сам термин "материк" в его современном значении появился в Англии в 17 в. На долю материков приходится 94% площади суши и 29% площади поверхности планеты. Однако не вся площадь материков является сушей, так как существуют крупные внутренние моря (например, Каспийское), озера и территории, покрытые льдом (особенно в Антарктиде и Гренландии). Границы материков нередко были предметом споров. Жители Великобритании, например, традиционно отделяли свое островное государство от материка Европы, который, по их мнению, начинался от Кале. Границы частей света и материков всегда причиняли "головную боль" географам. Европа и Азия разграничиваются по водоразделу Уральских гор, но южнее граница становится менее четкой и вновь определяется лишь на Большом Кавказе. Далее граница проходит по Босфору, разделяя Турцию на европейскую часть (Фракию) и азиатскую (Анатолию, или Малую Азию). Сходная проблема возникает в Египте: Синайский п-ов часто относят к Азии. С географических позиций, к Северной Америке обычно присоединяют всю Центральную Америку, включая Панаму, но в политическом отношении часто практикуется отнесение всех территорий, расположенных южнее США, к Латинской Америке.

СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ Слово "континент" произошло от латинского continens (continere - держаться вместе), что подразумевает структурное единство, хотя и не обязательно применительно к суше. С развитием теории тектоники литосферных плит в геологии возникло геофизическое определение континентальных плит в отличие от океанических. Эти структурные единицы имеют совершенно разное строение, мощность и историю развития. Континентальная кора, состоящая из пород, в состав которых входят преимущественно кремний (Si) и алюминий (Al), легче и гораздо древнее (некоторые участки имеют возраст более 4 млрд. лет), чем океаническая кора, состоящая в основном из кремния (Si) и магния (Mg) и имеющая возраст не более 200 млн. лет. Граница между континентальной и океанической корой проходит по подножью материкового склона или по внешней границе мелководного шельфа, окаймляющего каждый материк. Шельф добавляет 18% к площади материков. Это геофизическое определение подчеркивает общеизвестные отличия таких "материковых островов", как Британские, Ньюфаундленд и Мадагаскар, от океанических - Бермудских, Гавайских и о.Гуам

История материков.

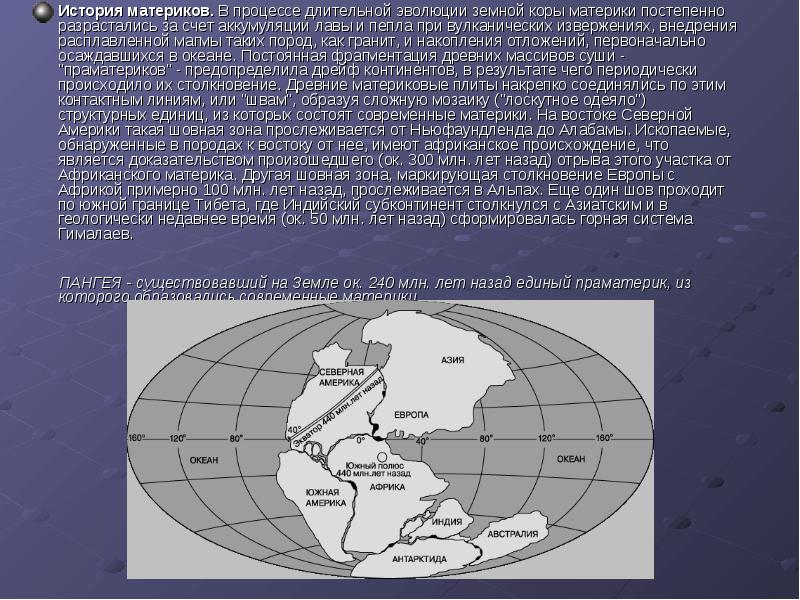

ПАНГЕЯ - существовавший на Земле ок. 240 млн. лет назад единый праматерик, из которого образовались современные материки.

История материков. В процессе длительной эволюции земной коры материки постепенно разрастались за счет аккумуляции лавы и пепла при вулканических извержениях, внедрения расплавленной магмы таких пород, как гранит, и накопления отложений, первоначально осаждавшихся в океане. Постоянная фрагментация древних массивов суши - "праматериков" - предопределила дрейф континентов, в результате чего периодически происходило их столкновение. Древние материковые плиты накрепко соединялись по этим контактным линиям, или "швам", образуя сложную мозаику ("лоскутное одеяло") структурных единиц, из которых состоят современные материки. На востоке Северной Америки такая шовная зона прослеживается от Ньюфаундленда до Алабамы. Ископаемые, обнаруженные в породах к востоку от нее, имеют африканское происхождение, что является доказательством произошедшего (ок. 300 млн. лет назад) отрыва этого участка от Африканского материка. Другая шовная зона, маркирующая столкновение Европы с Африкой примерно 100 млн. лет назад, прослеживается в Альпах. Еще один шов проходит по южной границе Тибета, где Индийский субконтинент столкнулся с Азиатским и в геологически недавнее время (ок. 50 млн. лет назад) сформировалась горная система Гималаев.

Теория тектоники литосферных плит сегодня так же общепринята в геологии, как, например, закон всемирного тяготения в физике. Породы и ископаемые "африканского типа" обнаружены во многих местах на востоке Америки. Шовные зоны отчетливо прослеживаются на космических снимках. Измерять скорости восходящих движений можно там, где горы, возникшие в результате столкновения материков, все еще продолжают подниматься. Эти скорости не превышают 1 мм в год в Альпах, а в отдельных частях Гималаев составляют более 10 мм в год. Логическим следствием рассмотренного механизма горообразования являются континентальный рифтогенез и спрединг океанического дна. Раздробленность земной коры - широко распространенное явление, четко видное на космических снимках. Главные линии разломов, называемые линеаментами, могут быть прослежены как в пространстве - на тысячи километров, так и во времени - до самых древних этапов геологической истории. Когда оба борта линеамента сильно смещены, образуется сброс. Происхождение крупнейших разломов пока еще до конца не установлено. Компьютерная модель сети разломов наводит на мысль, что их образование связано с изменениями формы земного шара в прошлом, что, в свою очередь, предопределялось колебаниями скорости вращения Земли и сменой положения ее полюсов. Эти изменения были обусловлены рядом процессов, среди которых наиболее существенное влияние оказывали древние оледенения и бомбардировка Земли метеоритами. Ледниковые периоды повторялись примерно каждые 250 млн. лет и сопровождались накоплением значительных масс ледникового льда близ полюсов. Такое скопление льда вызывало увеличение скорости вращения Земли, приводившее к уплощению ее формы. При этом экваториальный пояс расширялся в диаметре, и сфероид как бы сжимался у полюсов (т.е. Земля становилась все меньше похожей на шар). Вследствие хрупкости земной коры сформировалась сеть взаимопересекающихся разломов. Скорость вращения Земли менялась десятки раз на протяжении одного ледникового периода. На ранних этапах истории Земли происходила интенсивная бомбардировка планеты астероидами и более мелкими объектами - метеоритами. Она была неравномерной и, по-видимому, приводила к отклонению оси вращения и изменению его скорости. Шрамы от этих ударов и кратеры, оставленные "небесными гостями", повсюду видны на нижних планетах (Меркурии и Венере), хотя на земной поверхности они частично замаскированы осадками, водой и льдом. Эти бомбардировки тоже вносили свою лепту в химический состав материковой коры. Так как падающие объекты имели тенденцию концентрироваться близ экватора, они увеличивали массу внешнего края земного шара, заметно замедляя скорость его вращения. К тому же на протяжении всей геологической истории любые мощные излияния вулканических лав в одном из полушарий или любые перемещения масс способствовали изменению наклона оси вращения и скорости вращения Земли. Установлено, что линеаменты представляют собой ослабленные зоны материковой коры. Земная кора способна изгибаться как оконное стекло под натиском порывов ветра. Вся она в действительности рассечена разломами. Вдоль этих зон все время происходят незначительные движения, обусловленные приливообразующими силами Луны.

Континентальный рифтогенез. Вулканы.

Континентальный рифтогенез. Наиболее впечатляющий результат молодого рифтогенеза - рифт Красного моря между Аравийским п-овом и Северо-Восточной Африкой. Формирование этого рифта началось ок. 30 млн. лет назад и происходит до сих пор. Раскрытие впадины Красного моря продолжается южнее в Восточно-Африканской рифтовой зоне и севернее - в зоне Мертвого моря и долины р.Иордан. Библейское сказание об обрушившихся стенах Иерихона, вероятно, основано на фактах, так как этот древний город находится в пределах главной зоны сброса. Красное море представляет собой "юный океан". Хотя его ширина всего 100-160 км, глубины на отдельных участках сравнимы с океаническими, но что наиболее примечательно - там нет остатков материковой коры. Раньше считали, что рифт подобен разрушенной арке с упавшим верхним ("замковым") камнем. Многочисленные исследования не подтвердили этого предположения. Установлено, что два края рифта как бы раздвинуты в стороны, а дно состоит из затвердевшей "океанической" лавы, в настоящее время в значительной степени перекрытой молодыми осадками. Это начало спрединга морского дна - геологического процесса, в результате которого формируется кора океанического типа (спрединг дна океанов рассматривается как веское доказательство в пользу теории тектоники плит.) Все глубокие океаны имеют кору такого типа, и лишь мелководные моря, подобные Гудзонову или Персидскому заливам, подстилаются материковой корой. В начале становления теории тектоники плит часто задавался вопрос: если материковые рифты и дно океанов расширяются при спрединге, не должен ли и сам земной шар соответственно расширяться? Загадка была разрешена, когда были обнаружены зоны субдукции - плоскости, наклоненные примерно под углом 45°, по которым океаническая кора пододвигается под край континентальной плиты. На глубине ок. 500-800 км от поверхности Земли кора расплавляется и вновь поднимается, формируя магматические камеры - резервуары с лавой, которая затем извергается из вулканов. Вулканы. Места расположения вулканов тесно связаны с движением литосферных плит, при этом различают три типа вулканических зон. Вулканы субдукционных зон образуют тихоокеанское "огненное кольцо", Индонезийскую дугу и Антильскую дугу в Вест-Индии. Известны такие вулканы субдукционных зон, как Фудзияма в Японии, Сент-Хеленс и другие в Каскадных горах США, Монтань-Пеле в Вест-Индии. Внутриматериковые вулканы часто приурочены к зонам разломов или рифтов. Они обнаружены в Скалистых горах от Йеллоустонского национального парка и р.Снейк до р.Рио-Гранде, а также в Восточной Африке (например, гора Кения и вулкан Килиманджаро). Вулканы срединноокеанических разломных зон встречаются на океанических островах Гавайи, Таити, Исландия и др. Как внутриматериковые, так и срединноокеанические вулканы (по крайней мере, крупнейшие из них) связаны с глубоко залегающими "горячими точками" (восходящими конвективными струями) в мантии. По мере смещения перекрывающей плиты возникает цепочка вулканических центров, расположенных в хронологическом порядке. Эти три типа вулканов различаются по характеру вулканической деятельности, химическому составу лавы и истории развития. Только лава вулканов субдукционных зон содержит большие объемы растворенных газов, что может приводить к катастрофическим взрывам. Другие типы вулканов вряд ли можно назвать "дружелюбными", но они гораздо менее опасны. Заметим, что возможна лишь самая общая классификация извержений, так как активность одного и того же вулкана каждый раз протекает по-своему и даже могут различаться отдельные фазы одного извержения.

Поверхность материков.

Поверхность материков. Особенности рельефа материков изучаются наукой геоморфологией (гео - производное от имени греческой богини Земли Геи, морфология - наука о формах). Формы рельефа могут быть любого размера: от крупных, включающих горные системы (как, например, Гималаи), гигантские речные бассейны (Амазонка), пустыни (Сахара); до мелких - морских пляжей, клифов, холмов, ручьев и пр. Каждую форму рельефа можно анализировать с точки зрения особенностей строения, вещественного состава и развития. Возможно также рассмотрение по динамическим процессам, под которыми подразумеваются физические механизмы, обусловившие изменение форм рельефа во времени, т.е. предопределившие современный облик рельефа. Почти все геоморфологические процессы зависят от следующих факторов: характера исходного материала (субстрата), структурного положения и тектонической активности, а также климата. К крупнейшим формам рельефа относятся горные системы, плато, впадины и равнины. Горные системы претерпели смятие и сжатие в процессе движения плит, в настоящее время там преобладают эрозионно-денудационные процессы. Поверхность суши постепенно разрушается под воздействием мороза, льда, рек, оползней и ветра, а продукты разрушения аккумулируются во впадинах и на равнинах. В структурном отношении для гор и плато характерны продолжающиеся поднятия (с точки зрения теория тектоники плит это означает разогрев глубинных слоев), тогда как впадины и равнины характеризуются слабым погружением (за счет охлаждения глубинных слоев).

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ, КРУПНЕЙШИЕ ПОДВОДНЫЕ ХРЕБТЫ И ГЛУБОКОВОДНЫЕ ЖЕЛОБА. 1 - Срединно-Тихоокеанские горы, 2 - Алеутский желоб, 3 - Восточно-Тихоокеанское поднятие, 4 - Южно-Тихоокеанское поднятие, 5 - Центрально-Американский желоб, 6 - Перуанский желоб, 7 - Чилийский желоб, 8 - Скалистые горы, 9 - Анды, 10 - Срединно-Атлантический хребет, 11 - Африканско-Антарктический хребет, 12 - Альпы, 13 - горы Атлас, 14 - Восточно-Африканская рифтовая система, 15 - Урал, 16 - Кавказ, 17 - Гималаи, 18 - Западно-Индийский хребет, 19 - Центрально-Индийский хребет, 20 - Восточно-Индийский хребет, 21 - Австрало-Антарктическое поднятие, 22 - Зондский желоб, 23 - Филиппинский желоб, 24 - желоб Нансей, 25 - Японский желоб, 26 - Курило-Камчатский желоб, 27 - хребет Кюсю-Палау, 28 - Марианский желоб

Темпы эрозионно-денудационных процессов. Исследования показали, что во многих регионах мира имеются древние участки суши - кратоны, представляющие собой останцы, сложенные древними осадочными формациями, которые часто сцементированы с коренным ложем кремнеземом и образуют прочные, как кварц, покровы. Эта цементация происходила во время формирования скульптурных равнин в тропических и субтропических условиях. Однажды сформированный, такой панцирь, бронирующий рельеф, мог затем существовать без изменения миллионы лет. В горных районах реки прорезают этот прочный покров, однако часто сохраняются ее фрагменты. Субгоризонтальные водораздельные поверхности в Аппалачах, Арденнах и на Урале представляют собой останцы существовавших ранее скульптурных равнин. По возрасту таких древних остаточных формаций вычислена средняя скорость денудации за длительный временной интервал, составляющая ок. 10 см за миллион лет. Поверхности древних кратонов Земли имеют абсолютные высоты 250-300 м, поэтому, чтобы срезать их до современного уровня моря, понадобилось бы ок. 3 млрд. лет.

Современные материки и океаны не всегда были такими же и располагались на тех же местах. Материковые площади многократно объединялись друг с другом, «цеметировались» путем образования новых складчатых сооружений на их

границах, а затем снова раскалывались и расходились в разные стороны, размещаясь где-то в совершенно разных местах. Такое явление получило название дрейфа континентов. На месте большинства современных складчатых сооружений и систем располагались древние океаны. Первые обоснованные исследования в этой области начали в первой половине ХХ в. (Ф. Тейлор, 1910; А. Вегенер, 1912, 1915; Дю Тойт, 1937 и др..) И более глубоко разрабатывали с 60-х гг. Изучение этого процесса базируется на представлениях о литосферные плиты, которые сейчас являются господствующими. Кстати, не только материки и океаны, но и плиты в древней истории были другими, отличными от современных. И размещались они в других местах.

Первые систематизированные положения о палеогеографию или географию прошлых геологических эпох, которые формировались в XVII-XVIII вв., Возникшие в рамках геологии или, точнее, естествознания. Уже М.В. Ломоносов в своей работе «О слоях земных» (1763) употреблял термин «древняя география». В XIX в. палеогеография развивалась как составная исторической геологии (Ч. Лайель, А. П. Карпинский и др.).. Немалую роль в формировании этой науки сыграло изучение древних оледенений (Агассис, Шарпантье, П.А. Кропоткин и др..), А также составление специальных палеогеографических карт, на которых сначала обозначали только положение древнего суши и моря. С последней трети XIX в. начали изучение геосинклиналей и горообразования в истории земной коры, представляло интерес не только для геотектоники, но и для палеогеографии. К началу XX в. палеогеография оформилась уже как самостоятельная наука. Следует отметить, что именно палеогеографических анализ послужил первым научным обоснованием теории дрейфа материков, которая начала Мобилизм (Ф. Тейлор, А. Вегенер, Дю Тойт).

Из наиболее известных материков прошлого необходимо назвать Гондвану, Пангею, Лавразию, а среди океанов - Тетис, Япе-тус, Урало-Монгольский. Общую схему времени существования материков и океанов в течение фанерозоя, или последних 600 млн лет, представлены в табл. 1.

Гондвана (получила название от наименования племени и района в Индии) представляет собой древний гипотетический материк, объединявший современные Африку, Южную Америку, Индостан, Австралию и Антарктиду. Он существовал на протяжении почти всего палеозоя, а также в первой половине мезозоя. Со второй половины мезозойской эры начался распад этого суперматерик, на месте раскола сформировался Индийский океан и южная часть Атлантики. Одной из самых интересных особенностей Гондваны можно считать большое пизнепалеозойским оледенения в его пределах, которое объясняют прохождением этого материка в то время через район полюса. Долгое время он был отделен океанами от северных материков, и здесь сформировалась своеобразная, так называемая гондванские или глосоптериева, флора. Определенную флористическая и фаунистических своеобразие этих площадей фиксируют и сейчас (вспомните сумчатых животных и эвкалипты Австралии, мамонту дерева Южной Америки и т.д., чего нет в Северном полушарии). Лавразия (от Лавренции - древнего названия Канадского щита и Азии) была материком, что сравнительно недолго существовавшего на месте континентальной части Северной Америки и Евразии. Она образовалась в результате ликвидации или закрытия, в среднем палеозое (400-325 млн лет) древнего океана на месте Северной Атлантики и формирования здесь горно-складчатых сооружений, названных Кале-донскими, или каледониды. Горные сооружения на первой стадии своего формирования были окружены лагунными и континентальными бассейнами, где в условиях жаркого засушливого климата накапливались песчано-глинистые породы красного цвета. Эти красноцветные породы получили название Олдред (old red stone - «древний красный песчаник»), а прилегающие материковые площади - Красный континент. Материк этот простирался к западным окраинам Украины, где в палеозойских стратиграфических разрезах можно наблюдать начало накопления этих красноцветных отложений. Следует отметить, что именно во время существования Лавразия начался активный выход на земную поверхность растений, а затем и развитие земноводных и пресмыкающихся (амфибий и рептилий).

В позднем палеозое (325-250 млн лет назад) все основные континентальные площади были объединены в один материк, получивший название Пангея, дословно означает «общая Земля». Он занимал довольно большую площадь, простираясь от Южного полюса до приполярных районов Арктики. На востоке Пангеи существовал ряд глубоко врезанных в материк заливов, одна из которых простиралась в Донбасс и дальше на запад. Гондванские часть Пангеи, как уже говорили ранее, была покрыта мощными ледниковыми покровами. Среди других особенностей времени существования Пангеи следует вспомнить наиболее активное в истории Земли вугленакопичення; за это время сформировалась почти половина мировых запасов углей.

Конце палеозоя, или в середине пермского периода, одновременно с достаточно активным вугленакопиченням в азиатской части происходило формирование солей в больших внутриматериковых морях и лагунах современной Европы и Северной Америки. Такой палеогеографических парадокс (одновременное существование противоположных климатов - влажной и засушливой) можно объяснить резко расчлененным рельефом Пангеи и размещением его в различных климатических зонах. Времени существования этого материка соответствует проявление большого и, пожалуй, наиболее выразительного горообразования, названного герцинским. Горные сооружения этого возраста тянулись по линии Урал - Кавказ - Карпаты - Центральная Европа и Южные Аппалачи, которая фиксировала место схождения соответствующих литосферных плит.

Из менее известных материковых площадей можно назвать Ангариду или Ангарский сушу, Ангарский континентальный массив. Название свое он получил по имени г. Ангары в Сибири. Впервые под названием Ангарской земли его выделил Э. Зюсс в 1901 г., и рассматривали его как древнее докембрийских ядро Северной Азии. Как самостоятельный материк Ангарида существовала в середине палеозоя и была образована в результате объединения массивов суши, называемых Обиею, Байка-Лидой и Анабаро. С юга он был ограничен океаном Тетис. В позднем палеозое в результате ликвидации Урало-Монгольского океана площадь бывшего материка была ограничена горно-складчатыми сооружениями, которые сформировались на его окраине. Особенностью Ангариды было формирование на ее территории своеобразной ангарской флоры, а также накопление здесь пизнепалеозойским, преимущественно пермских, угленосных отложений.

Примером еще одного, но уже гипотетического материка, существование которого не подтвердилось, может быть Лемурия. Предполагали, что это материковая площадь образовалась в конце триаса в результате распада Гондваны и включала Мадагаскар, Индостан, в. Цейлон и Австралию. Ее существование обосновывали современным распространением лемуров, или полуобезьян. Прочие материковых площадей якобы ушла на дно Индийского океана. Современные представления о движениях литосферных плит позволяют уточнить суть этой красивой историко-геологической легенды. Такого большого материка не существовало. Острова и регионы с лемурами - это фрагменты Гондваны, где для сохранения лемуров оказались наиболее благоприятные условия. А Индийский океан - это зона различия материковых площадей. Поэтому, соответственно, в. Мадагас-кар долгое время был окружен водными бассейнами.

Наибольшую известность среди легендарных островов или материков имеет Атлантида, которая, если верить сообщениям древнегреческого ученого Платона, находилась в Атлантическом океане, к западу от Геркулесовых столбов. Существует огромное количество гипотез о месте ее расположения и, пожалуй, не меньшее количество опровержений. И. А. Резанов утверждает, что с позиции геологии ей соответствует площадь современного вулканического острова Санторин в Средиземном море. А самостоятельного материка в Атлантике не существовало. И с этим пока следует согласиться. Хотя различные поиски, в том числе на подтверждение даже маловероятных предположений, следует продолжать. Что, собственно говоря, и делают.

Из океанов прошлого наиболее изучено Тетис, который сложно развивался и прежде разделял суперматерик Гондвану и Лавразию. Его площадь примерно соответствует наиболее возвышенным горно-складчатым сооружением, простираются от северного побережья Средиземного моря в Юго-Восточной Азии, которые получили название альпид, альпийских горно-складчатых сооружений. Контуры этого океана не оставались постоянными. Первые морские бассейны на его месте существовали уже в докембрии, а достаточно выразительным он был в среднем палеозое (океан этого времени обычно называют Палеотетис). В позднем палеозое Тетис стал заливом Пангеи, а в раннем мезозое снова разделял Гондвану и Лавразию. Сравнительно недавно, около 25-15 млн лет назад, когда большой океан, существовавший очень долго, превратился в систему внутриматериковых морей и заливов, среди которых Средиземное, Черное, Каспийское. В определенный интервал времени эти заливы и моря в северной части образовывали своеобразный бассейн, получивший название Паратетиса. Ликвидация или закрытие, океана стало следствием восхождение литосферных плит Евразии, Африки, Индостана.

В позднем докембрии и раннем палеозое (около 630-400 млн лет назад) на месте Северной Атлантики существовал океан Япетус или Палеоатлантика. На севере он соединялся с Урало-монгольскими океаном, простирался от Урала через Тянь-Шань, Монголию и Забайкалья до Охотского моря, а на юге выходил до Тихого океана, отделяя Северную и Южную Америку. Морские отложения времени существования Япетус подробно изучены в Аппалачах, на окраинах Скандинавского п-ва и в Великобритании. Одна из заливов или морей этого океана простиралась к западным окраинам Украины, следами ее являются известные силурийские известняки Подолья.

Закрытие или ликвидация Япетус произошло в среднем палеозое. Это был довольно длительный процесс, протекавший на протяжении 480-400 млн лет назад. На месте бывшего океана сначала сформировалась система лагун и заливов, где в условиях засушливого климата накапливались красноцветные отложения, о которых мы уже говорили ранее. Изоляция и ликвидация этих морских и континентальных бассейнов стала причиной того, что на поверхность здесь начали выходить растения и рыбы приспособились к таким условиям. Так появились первые амфибии и рептилии, предки современных земноводных и пресмыкающихся.

Достаточно сложно развивался еще один океан, получившего наименование Урало-Монгольского. Иногда его разделяют на два самостоятельных океаны - Уральский (Палеоуральський) и Центрально. Более подробно изучено уральскую часть океана, для которого точно установлено время существования бассейна: 480-325 млн лет назад. Достаточно уверенно восстанавливают сведения и о ширине этого океана, составляет от 1500 до 2500-3000 км. Каким образом это можно доказать? А очень просто: все изгибы, складки и надвигающейся Уральского складчатого сооружения «мысленно расправляют», что и позволяет говорить о начальной ширину. Причем, эта внешне «простая» операция - результат очень сложных измерений и расчетов, названных палинспастичнимы.

Центральноазиатский океан, подобно Тетиса, также неоднократно расширялся и сокращался. Время его существования определяют в 850-325 млн лет. В определенные интервалы времени Урало-Монгольский океан соединялся с Япетус. Восточная его окраина в среднем палеозое (400-325 млн лет назад) была узким проливом, подобной Красного моря, соединявшей его с Тихим океаном, а также разделяла Сибирскую и Китайскую платформы, или материковые массивы восточной окраины Азии. Время ликвидации Урало-Монгольского океана практически для всей его части был прежним. Это произошло 325 млн лет назад и отмечает начало здесь герцинских гороутво-тельные процессов.

Древнейшие материки и их первые обитатели

Когда мы говорим о древней Берингии или о древнем материке Сохул, когда-то существовавшем в Южной части Тихого океана, в памяти возникают легендарные образы атлантов, первых людей греческого мифа об Атлантиде, рассказанного Платоном. Прекрасная сказка дошла до нашего времени воспоминанием о катастрофах в истории Земли, в результате которых погибли целые материки, исчезли сухопутные мосты, объединявшие континенты. Берингийский мост суши был не единственным сухопутным мостом, который во время архантропов связывал Евразию с другими частями суши. Если взглянуть на карту мира плейстоценового периода, то можно увидеть и другой сухопутный мост, который связывал Азию и нынешний островной мир: острова Хаинань, Калимантан (Борнео), Суматру, Яву. Все эти острова в плейстоцене являлись частями полуострова Индостан. С далекой Австралией Азию не связывал сухопутный мост, но в океан вдавался обширный массив суши - Сунда, или азиатский континентальный шельф, соединяющий Азию с Малаккой, Суматрой, Явой и Калимантаном. Размеры Сунды в различные периоды истории Земли колебались, так же как и размеры Берингии. Воды Мирового океана захлестывали эти древние куски суши, правда, периодически они поднимались из волн океана вновь. Австралия же вместе с Новой Гвинеей и Тасманией были объединены в один обширный плейстоценовый материк - Сахул, от Сунды он был отделен проливами. Поэтому Юго-Восточная Азия, включая острова Малайского архипелага, была заселена людьми очень рано. Именно на Яве Э. Дюбуа обнаружил останки питекантропа.

Археологические раскопки на островах Малайского архипелага, которые производились в последние десятилетия, предоставили в распоряжение ученых много новых данных по палеолиту. На Филиппинских островах в пещерах были открыты следы людей нижнего палеолита. Возраст слоев, где были обнаружены древнейшие орудия,- 30,5 и 28 тыс. лет. На острове Тимор подъемный материал, т. е. камни, обработанные людьми и использовавшиеся ими в качестве первых орудий, были подобраны прямо на поверхности земли. Как установили зарубежные археологи, человек на Новой Гвинее появился 26 тыс. лет назад. Австралия не может быть родиной человека по тем же причинам, что и Америка. Но первые поселенцы - австралийские аборигены проникли сюда уже 30-35 тыс. лет назад, хотя совсем недавно в археологической науке существовало мнение, что Австралия была заселена людьми только на переходной стадии от палеолита к мезолиту, т. е. 10 тыс. лет назад. Но, как показали работы археологов, первые поселенцы форсировали водные рубежи, которые отделяли Австралию, а точнее, материк Сахул от Юго-Восточной Азии, используя плоты или лодки типа тростниковых или долбленок. Первые следы человека на побережье Австралии, так же как и на побережье Америки, в настоящее время оказались под водой. Дело в том, что уровень Мирового океана в те далекие времена - 35-30 тыс. лет назад - был значительно ниже, чем сейчас. Дальнейшее поднятие уровня Мирового океана разрушило вероятные стоянки древнейших людей Австралии и Америки. Так как первые люди появились на австралийском берегу с севера, из Юго-Восточной Азии, наиболее крупные скопления археологических, палеолитических памятников были открыты учеными именно на севере Австралии.

Свидетельство того, что первые люди попали в Австралию из Юго-Восточной Азии, дают материалы археологических раскопок в Юго-Восточной Азии. В них археологи прослеживают тесные связи, культурные традиции, которые объединяют приемы обработки каменных орудий аборигенным населением Австралии и населением эпохи палеолита и мезолита Юго-Восточной Азии. Обработка каменных орудий здесь развивалась своим путем. Для австралийской каменной индустрии не характерны призматические сибирские или гобийские нуклеусы, орудия на пластинах. Орудия изготавливались из крупных кусков камня.

Наиболее древний памятник в Австралии, где были найдены такие каменные орудия,- это местечко Манго, в 1000 км от Сиднея. Радиоуглеродные даты памятника - 32-25 тыс. лет назад.

Аборигены Австралии, несмотря на то, что они сохранили культуру каменного века вплоть до этнографической современности в некоторых районах, еще в палеолите по технологии обработки камня перегнали своих современников в Африке и Европе. На севере страны (полуостров Арнхемленд) были обнаружены каменные орудия, возраст которых в абсолютных датах 24-19 тыс. лет. Самое поразительное, что удалось наблюдать археологам,- это каменные топоры с подшлифованным лезвием. Некоторые топоры даже имели опоясывающий желобок, который служил для удобства крепления лезвия топора к рукоятке. Австралия была первой областью мира, где возникла практика шлифовки каменных орудий. Да и сам тип архантропа материка Сахул, жившего 41 тыс. лет назад, как свидетельствуют раскопки на Калимантане, был аналогичен, если даже не более прогрессивен, типу поздних неандертальцев Европы и Ближнего Востока. При раскопках там был найден череп человека современного физического типа. Уже 11-8 тыс. лет назад, т. е. в мезолите, в Таиланде созревали предпосылки развития земледелия. При раскопках в Пещере Духов были найдены остатки примитивных зернотерок.

Из книги 100 великих географических открытий автора Баландин Рудольф Константинович Из книги Когда? автора Шур Яков ИсидоровичНебесные обитатели Забавную сказку сложили полинезийцы .Раньше бог Солнца Тама, как праздный бродяга, слонялся по небу куда вздумает или летал с быстротой молнии. Но в конце концов приручил его и укротил хитрый Мауи.Чудесными подвигами прославился знаменитый

Из книги 100 великих тайн автора Непомнящий Николай Николаевич Из книги Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации автора Гумилев Лев НиколаевичОбитатели Тибета Обширное Тибетское нагорье, отделенное от окружающих низменностей высокими горами – Куньлунем с севера и Гималаями с юга, – посередине разделено Трансгималайским хребтом, представляющим естественный рубеж между сухими степями северного плато и

Из книги Тайны горного Крыма автора Фадеева Татьяна МихайловнаЕе древнейшие обитатели Самый древний народ, населявший причерноморские степи и Крым и чье имя дошло до нас - киммерийцы: они обитали здесь на рубеже II и I тыс. до н. э. Геродот, посетивший Северное Причерноморье в V в. до н. э., киммерийцев, разумеется, не застал, и передавал

Из книги История Финляндии. Линии, структуры, переломные моменты автора Мейнандер ХенрикПервые обитатели страны Древнейшие следы человеческой культуры в Скандинавии находятся предположительно в Эстерботнии (Похьянмаа), на западе Финляндии. В конце 90-х годов XX столетия в пещере в Лаппфьерде были обнаружены материальные свидетельства, многими

Из книги История Беларуси автора Довнар-Запольский Митрофан ВикторовичГЛАВА І. ДРЕВНЕЙШИЕ ОБИТАТЕЛИ БЕЛОРУССИИ § 1. ЭПОХА ДОИСТОРИЧЕСКАЯ Долгое время мысль ученых искала тех мест, которые были прародиной и всех индо-европейских народов и в частности славянского племени. Сначала наука выводила все народы из Азии, и в частности находила

Из книги Заселение Земли человеком [С иллюстрациями] автора Из книги История культуры древней Греции и Рима автора Куманецкий КазимежАПЕННИНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ И ЕГО ПЕРВЫЕ ОБИТАТЕЛИ Апеннинский полуостров омывается с запада Тирренским, с востока Адриатическим морями. На юге Мессенский пролив отделяет его от острова Сицилия, горы которого являются продолжением Апеннин. Северную часть полуострова

Из книги История Грузии (с древнейших времен до наших дней) автора Вачнадзе МерабДревнейшие объединения грузинских племен и первые государственные образования 1. Грузинские племена во II тысячелетии до нашей эры. Древнейшие сведения о грузинских племенах и межплеменных союзах содержатся в древне-восточных источниках: в хеттских, ассирийских,

Из книги Атлантика без Атлантиды автора Кондратов Александр МихайловичМатерики и океан Атлантический океан омывает берега двух континентов Старого Света - Европы и Африки и «трех Америк» - Северной, Центральной и Южной. Вдоль берегов материков, а также возле побережья крупных островов, вроде Кубы или Ньюфаундленда, на несколько десятков

автора Окладников Алексей ПавловичПервые обитатели страны Трех Солнц Богатый Амур-батюшка Далеко к востоку от Байкала, в долине Амура, в нынешнем Приморском крае, жизнь древних людей шла своим путем. Своеобразие, прежде всего, определялось природной средой, совершенно непохожей на ту, в которой жили люди

Из книги Заселение Земли человеком [Без иллюстраций] автора Окладников Алексей ПавловичДревнейшие материки и их первые обитатели Когда мы говорим о древней Берингии или о древнем материке Сохул, когда-то существовавшем в Южной части Тихого океана, в памяти возникают легендарные образы атлантов, первых людей греческого мифа об Атлантиде, рассказанного

Из книги Памятное. Книга 2. Испытание временем автора Громыко Андрей АндреевичОбитатели Квиринала В разное время мне приходилось встречаться в Квиринальском дворце с президентами Итальянской Республики: Джузеппе Сарагатом в 1966 и 1979 годах, Джованни Леоне в 1974 и 1975 годах, а потом мы с ним увиделись еще раз в 1975 году – уже в Москве. С президентом

Из книги Родная старина автора Сиповский В. Д.Древнейшие обитатели Восточной Европы В глубокой древности, тысячи за три лет или более до Рождества Христова (P. X.), в разных местах Европы уже обитали люди. Тяжела и непроглядна была жизнь этих первобытных диких поселенцев Европы. Они еще не знали железа: кости животных и

Из книги Родная старина автора Сиповский В. Д.К рассказу «Древнейшие обитатели Восточной Европы» В глубокой древности, тысячи за три лет или более до Рождества Христова… – Следы пребывания древнейших людей на территории будущей Российской Империи появляются несколько сот тысяч лет назад (Кавказ, Средняя Азия).

Если внимательно изучить береговые линии материков, то можно обнаружить интересную вещь.Дело в том, что они состыковываются между собой, например, если наложить береговую линию Африки на береговую линию Южной Америки, то мы получим единое целое. Напрашивается вывод, который говорит о том, что все материки являются осколками одного крупного материка.

В свое время существовало множество гипотез на данную тему. Первые предположения высказал Фрэнсис Бэкон (философ), который выпустил в свет книгу под названием “Новый органон”. В ней он пообсуждал тему дрейфов материков, но причины данного явления не раскрыл. Следующим был аббат Ф. Пласе, который выдвинул гипотезу о том, что в древности все материки представляли единое целое, но всемирный потоп привел к тому, что глобальный материк разделился на несколько частей. Данная точка зрения была разумно обоснована, и ученый мир не остался равнодушен к этой теории и принял ее за истину. И наконец, Антонио Син-дер-Пеллегрини, который был родом из Италии, взял и начертил карту. На ней он отобразил материки в их изначальном положение.

Первый более или менее научный труд по данной теме издал Альфред Вегенер, который имел специальность метеоролога. Изучив накопленную информацию, которая включала в себя географические, геологические и палеонтологические данные, он издал научный труд под названием “Происхождение материков и океанов”. Его теория утверждала, что некогда на Земле был единый материк, который состоял из гранитных пород, соответственно океан был также один. Он дал имя древнему материку – Пангея, а океану – Панталасса. Оба слова имеют греческие корни. Первое означает, что-то вроде “Всеобъемлющая Земля”, а второе – просто море (“таласса” с греческого – море). Его объяснения сводились к тому, что Пангея разделилась, по причине сил вращения Земли, а ротационные силы заставили двигаться получившиеся осколки материка. Так как они состояли из гранита, а слой породы, по которым осуществлялось движение из базальта, то такой сдвиг был вполне реален, по его мнению.

Как же отнесся ученый мир к этой теории. Отношение к данной версии образования материков можно выразить одним словом – неприятие. Ученые были в шоке и утверждали, что все это профанация и не имеет под собой научного обоснования. Вегенер близко принял критику в свой адрес и всячески пытался доказать свою теорию. В 1930 году он погиб в Гренландии.

Спустя сорок лет дрейф материков был признан всемирным научным сообществом – это признание состоялось на Токийской океанографической ассамблее.

Предположения Вегенера были правильными, и он довольно точно определился в дате начала этого процесса – 225 миллионов лет назад. Изначально из Пангеи образовались два материка – Лавразия и Гондвану. Данное разделение привело и к разделению единого океана. Стали существовать – Тихий океан и океан Тетис. Тихий океан мы можем видеть и сегодня, а о Тетисе напоминают его остатки в виде Черного, Средиземного, Азовского, Аральского и Каспийского морей.

Сегодня мы имеем пять материков. А было ли их больше?

Существует предположение, которое предполагает, что на месте Тихого океана существовал материк Пацифида.

Жители Полинезии имеют сказания и устные предания, которые рассказывают об ушедшей под воду земле. Почему эти предания сохранились и передаются из поколения в поколение?

Происходят от популяций, некогда изолированных на осколках мезозойской Пангеи .

История изучения [ | ]

Предания об исчезнувших землях [ | ]

Геологический масштаб времени, в котором изменяется рельеф и очертания континентов, долго не был доступен человеческому разумению, поэтому идеи о некогда существовавших, но исчезнувших землях воспринималась в контексте мифологических рассказов о вымышленных странах. Изменения рельефа, например, катастрофические наводнения, выпадали на долю немногих поколений, и со временем сведения о них сплетались с мифологией. Так, самое известное из древних преданий об исчезнувшей суше - Атлантиде - уже ко временам Платона воспринималось как легенда. Современные исследователи считают, что в этом мифе могли сохраниться впечатления от Санторинского извержения (за девять веков до Платона), либо даже о катаклизмах начала голоцена (как раз за девять тысячелетий, как и значится в платоновском тексте), когда обширные территории быстро осушались и затоплялись . Отголоски подобных событий можно находить в распространённых у самых разных народов мифах о потопе .

Становление научной палеогеографии (XVII-XX вв) [ | ]

Широкое распространение геологических знаний в конце XIX века привело к их проникновению в ряд неомистических учений, которые популяризовали идею о ныне не существующих континентах, поместив на них мнимые цивилизации прошлого, бывшие, по их мнению, первоисточником человеческой культуры. Так в Атлантический океан оккультисты помещали Атлантиду , в Индийский - Лемурию , в Ледовитый - Арктиду-Гиперборею , а в Тихий - континент Му (Пацифиду). Издавались полученные спиритическим методом карты этих мнимых древних материков (в основном находящихся на месте океанов, но включающие и некоторые территории современной суши). К тому времени становился известен рельеф океанского дна, и океанические хребты наивно принимались этими авторами за опустившиеся на дно горы древних континентов, а глубоководные желоба - за русла древних рек. Впрочем, эти предположения находились в русле научных гипотез того времени. Даже Ф.Энгельс писал о вероятном «происхождении человека от обезьяны , жившей на континенте, опустившемся на дно Индийского океана».

В 1912 году Альфредом Вегенером была предложена теория дрейфа континентов , согласно которой современные материки являются осколками некогда существовавшего суперконтинента Пангеи - Пангея стала первой научной палеогеографической гипотезой. Однако в первые десятилетия теория была в целом отвергнута научным сообществом из-за отсутствия удовлетворительного объяснения механизма движения плит. В СССР идеи мобилизма также были сочтены «недостаточно марксистскими » и практически не рассматривались вплоть до окончательного становления теории тектонических плит в 1970-х .

Среднепротерозойские континенты (1,6 - 1 млрд.л.н.) [ | ]

На протяжении первой половины мезопротерозоя Колумбия меняла очертания и расположение, в основном оставаясь в приэкваториальной зоне, то есть одной половиной находясь преимущественно в северном полушарии (основной этой части был палеоматерик Арктика, включавший североамериканский, сибирский и балтийский кратоны, к нему также прилегали блоки, составляющие сегодня Австралию и Антарктиду), а второй половиной - в южном (основой этой части был палеоматерик Атлантика, состоявший из нынешних южноамериканских и африканских кратонов).

Кембрийский период [ | ]

600-500 млн лет назад распределение суши по поверхности Земли было иным, нежели в настоящее время .

К востоку от Русского материка располагался Сибирский материк - Ангарида, включающий Сибирскую платформу и прилегающие горные сооружения . Территория Китая была разделана на два независимо эволюционироввавших блока: Северо-Китайский и Южно-Китайский материки, разделенные широким (до 700 км) океаном.

Примерно на широте Паннотии располагался - Австралийско -Антарктический материк.

Ордовикский период [ | ]

Лавразия отделялась от Гондваны океаном Тетис (Центральное Средиземноморье , Мезогея), проходившим в мезозойскую эру по зоне Альпийской складчатости: в Европе - Альпы , Пиренеи , Андалузские горы , Апеннины , Карпаты , Динарские горы, Стара-Планина, Крымские горы , Кавказские горы ; в Северной Африке - северная часть Атласских гор ; в Азии - Понтийские горы и Тавр , Туркмено-Хорасанские горы, Эльбрус и Загрос , Сулеймановы горы, Гималаи , складчатые цепи Бирмы, Индонезии , Камчатка , Японские и Филиппинские острова ; в Северной Америке - складчатые хребты Тихоокеанского побережья Аляски и Калифорнии ; в Южной Америке - Анды ; архипелаги, обрамляющие Австралию с востока, в том числе острова Новая Гвинея и Новая Зеландия . Территория, охваченная альпийской складчатостью, сохраняет высокую тектоническую активность и в современную эпоху, что выражается в интенсивно расчленённом рельефе, высокой сейсмичности и продолжающейся во многих местах вулканической деятельности. Реликтом Пратетиса являются современные Средиземное , Чёрное и Каспийское моря.

Лавразия существовала до середины мезозоя, а её изменения заключались в утрате территорий Северной Америки и последующее переформирование Лавразии в Евразию.

Остров современной Евразии сращен из фрагментов нескольких древних материков. В центре - Русский континент. На северо-западе к нему примыкает восточная часть бывшей Лаврентии, которая после кайнозойских опусканий в области Атлантического океана отделилась от Северной Америки и образовала Европейский выступ Евразии, расположены западнее Русской платформы. На северо-востоке - Ангарида, которая в позднем палеозое была сочленена с Русским континентом складчатой структурой Урала. На юге - к Евразии причленились северо-восточные части распавшейся Гондваны (Аравийская и Индийская платформы) .

Распад Гондваны начался в мезозое, Гондвана была буквально растащена по частям. К концу мелового - началу палеогенового периодов обособились современные постгондванские материки и их части - Южная Америка, Африка (без гор Атласа), Аравия, Австралия, Антарктида.

Климат [ | ]

В терминальном рифее (680-570 млн лет назад) большие пространства Европы и Северной Америки были охвачены обширным лапландским оледенением. Ледниковые отложения этого возраста известны на Урале, в Тянь-Шане, на Русской платформе (Белоруссия), в Скандинавии (Норвегия), в Гренландии и Скалистых горах.

В ордовикский период (500-440 млн лет назад) Австралия располагалась близ Южного полюса, а северо-западная Африка - в районе самого полюса, что подтверждается запечатлевшимися в ордовикских породах Африки признаками широкого распространения оледенения.

Поэтому на Русской платформе климат был приэкваториальным - сухим и жарким, отличался большим разнообразием органического мира. Часть территории Сибири занимали моря, температура воды которых не спускалась ниже 25 °C . Тропический (гумидный) пояс, в разное время девонского периода простирался от современной Западно-Сибирской равнины на севере до юго-западного края Русской платформы . На основе палеомагнитного изучения пород установлено, что на протяжении большей части палеозоя и Северная Америка располагалась в экваториальной зоне. Ископаемые организмы и широко распространенные известняки этого времени свидетельствуют о господстве в ордовике теплых мелководных морей.

Напротив, на территории Гондваны климат был приполярным. В Южной Африке (в Капских горах) в свите Столовой горы, в бассейне Конго и в южной части Бразилии имеются ледниковые образования (тиллиты) - свидетели холодного околополярного климата. В протерозое и верхнем карбоне развивалось обширное оледенение. В Южной Австралии, Китае, Норвегии, Южной Африке, на юге Европы, в Южной Америке в пределах этого пояса обнаружены признаки ордовикского оледенения. Следы верхнекаменноугольного оледенения известны в Центральной и Южной Африке, на юге Южной Америки, в Индии и Австралии . Оледенения установлены в нижнем протерозое Северной Америки, в верхнем рифее (рифей - 1650-570 млн лет) Африки и Австралии, в венде (680-570 млн лет назад) Европы, Азии и Северной Америки, в ордовике Африки, в конце карбона и начале перми на материке Гондвана. Органический мир этого пояса отличался обеднённостью состава. В каменноугольном и пермском периодах на материке Гондвана развивалась своеобразная флора умеренного и холодного пояса, для которой было характерно обилие глоссоптерисов и хвощей .

В девоне северный (аридный - засушливый) пояс охватывал Ангариду (Северную Азию) и складчатые сооружения, примыкавшие к нему с юга и востока, господствовал на континентах: Ангарском, Казахском, Балтийском и Северо-Американском .

В Колорадо (часть бывшей Лаврентии) в ордовикских песчаниках обнаружены фрагменты самых примитивных позвоночных - бесчелюстных (остракодерм).

После окончания цикла геосинклинальное развитие может повториться, но всегда какая-то часть геосинклинальных областей в конце очередного цикла превращается в молодую платформу. В связи с этим в течение геологической истории площадь, занятая геосинклиналями (морями), уменьшалась, а площадь платформ увеличивалась. Именно геосинклинальные системы являлись местом образования и дальнейшего нарастания континентальной коры с её гранитным слоем.

Периодический характер вертикальных движений в течение тектонического цикла (преимущественно опускание в начале и преимущественно поднятие в конце цикла) каждый раз приводил к соответствующим изменениям рельефа поверхности, к смене трансгрессий и регрессий моря. Те же периодические движения влияли на характер отлагавшихся осадочных пород, а также на климат, который испытывал периодические изменения. Уже в докембрий тёплые эпохи прерывались ледниковыми. В палеозое оледенение охватывало по временам Бразилию, Южную Африку, Индию и Австралию. Последнее оледенение (в Северном полушарии) было в антропогене.

Включает также Голарктическую, Индо-Малайскую, Эфиопскую области от